劉舒琪的運氣并不好,接班時遇到光伏產業的弱周期,這不是她能扭轉的局面,屬于她的通威時代才剛開始。

數讀社原創

作者 | 老牛

2023年3月,四川首富劉漢元,把通威股份的接力棒交到了女兒劉舒琪手上。

這位89年出生的創二代,年輕而低調。

外界只知道她畢業于英國倫敦女王瑪麗大學,并不知曉她所學專業、掌舵前的履歷。

劉漢元交棒的時間點,是光伏產業從頂部滑落的階段,這是劉舒琪的一次巨大挑戰,也是通威股份的一次冒險。

#1

劉漢元的千億帝國

40年間,劉漢元已經經歷了無數次這樣的冒險。

下海經商是第一次冒險。80年代中專畢業后,劉漢元在水電局得到了一份體面工作。彼時,喜歡鉆研無線電技術的他,突發奇想在流水中用金屬網箱養魚。這個新奇的方案雖然得到了領導的支持,卻苦于沒有啟動資金。

父親把家里還沒有長肥的豬賣掉,劉漢元以All in的方式,打造了第一個產品“渠道金屬網箱式流水養魚”。

事實證明,4年讀完小學,2年讀完初中,聰明過人的劉漢元賭對了。這項技術創造了畝產2.53萬斤的紀錄。

1986年,劉漢元創立眉山縣漁用配合飼料廠,技術底氣讓公司火爆異常,有人為買到他家飼料,硬是排隊等了7天。他的技術被列入“星火計劃”,向全國推廣。

2004年,通威集團在上交所上市。劉漢元成為有名的飼料大王。

切入光伏是劉漢元的第二次冒險。

2000年,四川“一號工程”——中國第一個年產1000噸的多晶硅(新光硅業)立項。劉漢元參加了三輪談判,最終卻主動放棄。

這是劉漢元初次展示對光伏的野心。有人說,劉漢元是戰略性放棄,他只是覺得時機尚不成熟。

后來發生的事情證明,劉漢元主要在意的點是,他對光伏等新能源的技術細節了解還不夠深入。2002年,劉漢元進入北大光華管理學院就讀EMBA,畢業后繼續讀了工商管理博士,在博士論文中,他寫到“光伏發電是最短路徑、最大儲量、取之不盡用之不竭且成本極其低廉的未來能源”。

2006年,在一片質疑聲中,劉漢元正式切入光伏。

這條路走得并不順利。

2008年,金融危機,光伏從30美元炒到500美元又暴跌至40美元。

2011-2012年,光伏補貼退坡,歐美“雙反”調查,美國對進口中國光伏產品加稅。光伏產業全線價格潰敗。2012年一季度,太陽能硅片價格同比下跌70%,多晶硅、電池及組件價格也全部腰斬。

2013年3月20日,中國最大的光伏企業尚德宣告破產。另一家巨頭賽維開始變賣家當,彌補虧損。

劉漢元咬牙堅持。他把一手創辦的永祥轉讓給集團,四年間,不惜用飼料業務為光伏輸血。這同樣是一場看不見盡頭的豪賭。

劉漢元等到了轉機。2013年,《國務院關于促進光伏產業健康發展的若干意見》下發,行業觸底反彈。天眼查統計顯示,2014至2017年,國內光伏注冊公司從8000家突破到7.4萬家,平均每年涌現1.4萬家。

此時的劉漢元,有意識地補齊了產業鏈條。

他耗資8.7億拿下了瀕臨破產的賽維電池廠,在多晶硅外補足了電池拼圖。此后三年間,建立了上游高純晶硅、中游光伏電池片和組件、終端光伏電站的垂直一體化產業鏈,并首創了“漁光一體”模式,讓水產飼料和光伏發電兩個主業務協同發展。

這一次,劉漢元又賭贏了。

2018年,“531新政”砸下,光伏新增項目幾乎得不到補貼,行業進入市場競爭階段。66家光伏企業市值一度蒸發2400多億。

技術戰、價格戰成為存貨下來的唯一手段。通威股份利用四川、云南的水電優勢,將威多晶硅的生產成本降至4萬元/噸以內。劉漢元成為多晶硅與電池領域的王者。

2022年,景氣周期襲來,多晶硅致密料市價由兩年前的6.33萬元/噸上漲至30.60萬元/噸。通威股份市值來到3000億,劉漢元身價成為中國光伏首富,也超越劉永好家族成為四川首富。

40年,劉漢元用技術底色、all in的魄力以及準確的市場眼光,一手建立了水產飼料和光伏發電兩大主業,造就了千億通威帝國。

但光伏市場波濤洶涌,從來都沒有躺在功勞簿上睡大覺的選項。

#2

創二代光速接棒

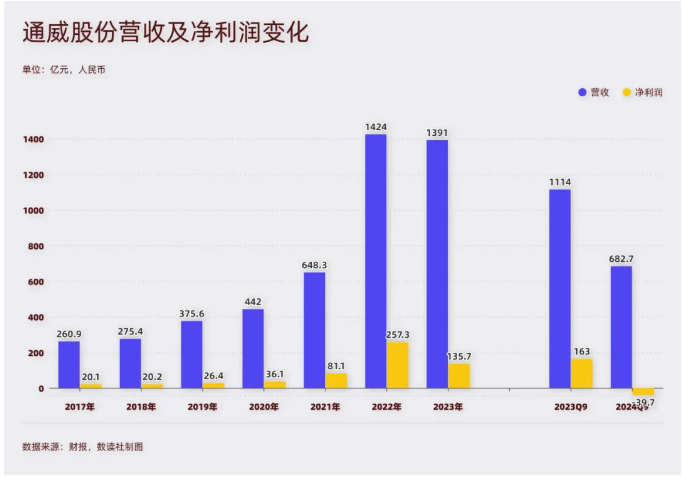

站在2023年3月,通威股份營收1424億,凈利潤257.3億,利潤率高達22.7%。劉漢元給到女兒劉舒琪的仍然是一個盛世。

但光鮮的表象之下,光伏產業已經暗流涌動。

2023年硅料價格進入下行周期,單晶成交價一路下滑至18萬元/噸上下,價格縮水超過4成。

執掌通威第一年,劉舒琪交出了營收利潤雙降的成績單。全年營收下滑2.3%,凈利潤減少47%。

時也運也,劉舒琪并沒有能力抵抗周期性的行業震蕩。

2021年,劉舒琪進入通威股份,負責光伏商務部,該部門涉及到供應鏈、市場、銷售和成本管理等環節。然而,據報道,這個部門,當時成立還不到一年。

有分析認為,這個部門涵蓋了企業運營所需的主要環節,劉舒琪既可以迅速地融入公司的實際業務流程中,又可以站在全盤視角,去審視每一個環節。

但僅僅歷練了兩年,劉舒琪就成為了公司董事長、CEO。

與之相比,新希望創始人劉永好之女劉暢接班前,劉永好為其搭建了一個新老結合的雙核班底,由熟悉新希望、并曾出任六和集團總裁的管理學教授陳春花一起擔任聯席董事長,李兵擔任總裁,同時輔以黃代云、王航等“老人”。

宗慶后之女宗馥莉2004年就進入娃哈哈一線歷練。到2023年,才成為杭州娃哈哈非常可樂飲料有限公司董事。

碧桂園創始人楊國強之女楊惠妍,2005年就先后在集團投資策劃中心、采購部、人力資源管理中心、數字化管理中心等重要業務部門工作。2018年以來,楊惠妍與楊國強共同管理集團日常工作。直到2023年才正式接棒。

劉舒琪的過渡時間太短。不同于劉漢元創業的從容,劉舒琪需要成績立住陣腳。

劉舒琪選擇大刀闊斧地逆風布局。

先是擴產內卷。2023年4月,剛上任的劉舒琪宣布160億定增,用于兩個20萬噸的高純晶硅項目。到年底,公司多晶硅產能45萬噸,在建產能40萬噸,2024年將投產。

再是并購完善布局。2024年8月13日,通威股份拋出重磅消息:計劃通過增資及現金收購等方式,取得潤陽股份不低于51%的股權,總計金額不超過50億元。

潤陽股份是光伏電池制造商,在2023年全球光伏電池片出貨量的排名中,位列第五。行業第一吞下行業第五,這筆并購被看作是“光伏史上最大并購案”。

逆風布局,劉舒琪開始了接班后的第一次冒險。

#3

光伏女首富直面風暴

2024年,這一輪的下行周期,依然沒有停下的跡象。

據中國光伏行業協會,截至2024年6月30日,國內多晶硅、硅片價格滑超40%,電池組件價格滑超15%。近一年半以來,光伏終止、延期、停產的項目不少于50個,近30家公司在資本市場的募資終止。其中,通威股份的160億定增最終終止。

產業一片哀嚎。

劉舒琪的逆勢擴產不是好選擇。整個2024年,我國多晶硅產出也不過約203萬噸,能夠支撐882GW組件產出,預計需求最高只有620GW,已經出現產能過剩。此時通威股份產能已經達到85萬,除了拼價格別無選擇。

2024年前三個季度,通威股份營收682.7億,同比下滑38.7%。合計虧損39.7億,同比大幅盈轉虧。按照單季度算,通威股份連續四個季度虧損,如果2024年四季度表現不盡人意,很可能出現25年以來的首次虧損。

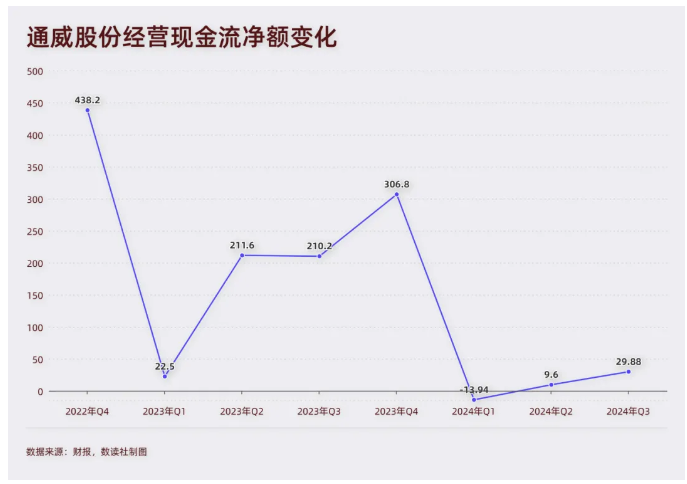

虧損甚至波及了原本極為健康的現金流。一季度,通威股份現金凈流出14億,是10年以來首次現金凈流出。

截至2024年9月末,通威股份的資產負債率較2023年末增長13.96個百分點,期末的現金及現金等價物余額下滑27.6%。

屋漏偏逢連夜雨,劉舒琪主導的光伏史上最大并購遭遇了巨大挫折。

在并購前,潤陽股份就陷入流動性危機。并購前,占公司營收95%的P型電池已經處于生命周期的末段。更高效的N型電池成為取代者。有分析認為,通威股份更看重潤陽股份在全球的布局。

官網介紹,潤陽股份電池出貨世界第三。

然而,2024年11月,潤陽股份泰國工廠陷入停產風波。通威股份公告稱,并購尚在推進中,不排除原交易方案可能存在調整或終止的風險。

截至目前,這起并購仍然未能完成。

持續的業績下滑與戰略受挫后,通威股份一路震蕩下挫,目前市值只剩不到千億,甚至可能不如全年營收規模。從2022年7月頂峰的3000億,縮水超過三分之二。

劉舒琪的大刀闊斧,被現實的冷水澆了個透心涼。

好在劉漢元打下的家底足夠厚實。

#4

任性不認命

今年11月,劉漢元出席中國國際光伏與儲能產業大會時說,光伏行業需要適度的“卷”,但要避免惡性的“卷”。

這似乎是一次提前吹風。

12月底,通威股份發文表示,將根據公司總體生產經營計劃進行技改及檢修工作,階段性有序減產控產。

文章中,通威還不忘補充道:“通過本次技改檢修及減產事項,在當前市場環境下有助于公司減少高純晶硅業務經營虧損,預計將對公司總體生產經營及利潤產生積極影響。”

與通威股份一同發文的還有大全能源,隨后,協鑫科技也宣布將于近日減產。

根據統計數據,通威股份、協鑫科技、大全能源,是行業內前三大多晶硅廠商。三大龍頭減產,意味著多晶硅供需錯配情況有望迎來緩解。

與以往不同,這一次的行業周期并沒有具體政策帶動,而是頭部企業自發決策。頭部企業甘愿冒著丟掉份額的風險也要降價,雖然效果未知,但至少說明,光伏產業的內卷,到了不得不停下腳步的階段。

市場自發調節,是行業觸底回升的信號。

強周期是解決一切困境的良藥。減產提振利潤,優化現金流,進一步優化負債,有望緩解劉舒琪執掌兩年間的壓力。

截至目前,她逆勢做的幾個動作,都未能真正達到理想的效果,反而拖累了通威股份的業績。

通威的底氣,依然源自劉漢元用40年打造的垂直一體化產業鏈、能夠應對價格戰的成本優勢、“漁光一體”模式帶來的雙主業驅動。

劉舒琪的運氣并不好,接班時遇到了光伏產業的弱周期,她無法一己之力扭轉。但屬于她的通威時代才剛開始,這位創二代的智慧與魄力,還有大把的機會展示。

相關推薦

近日,松下公司透露,松下控股將解散旗下家電子公司松下電器,意圖集中資源與力量,發展更具增長潛力的高利潤領域。

近日,人民銀行公布的罰單顯示,恒豐銀行、中國農業銀行、光大銀行等多家銀行因存在多項違規行為,被開出巨額罰單,總罰沒金額接近億元。